台湾农会是以自耕农为前提建立起来的“共治、共有、共享”的农民组织,以农业为主,并延展至农产品的运销等相关形式的经济、社会、福利、教育等活动,几乎包办农民生产、资金、生活的一切所需。

一、农会历史演变

台湾农会历史较为悠久,迄今已有百年历史。根据台湾历史发展和农会的改组、“农会法”颁布等重要节点,可划分为以下几个阶段。

1.日据时期(1900-1945年)

一般认为,1900年成立的台北县三角涌农会为台湾农会的滥觞。当时成立的目的是协助日本殖民政府“征收地租、改良耕地、奖励养猪、养鱼及寻求减租”。[1]1907年2月,日本殖民政府以18号律令公布“台湾农会规则”,以70号府令公布“台湾农会施行规则”,规定了农会的法律地位、会员、会费的来源、会员的强制加入及会费的强制征收,开始严密控制台湾农会。1908年台湾总督府公布“台湾农会规则”,农会取得法人地位,明确州(厅)一级体制,此为目前县(市)级农会的起源。[2]1913 年公布“台湾产业组合规则”,在基层行政区域(市/街/庄)设立产业组合,为当前乡(镇/市/区)级基层农会的前身。1938年3月在台北州设立全台级的台湾农会,为省(市)级农会前身,台湾也因此建立州/厅与全台两级制农会架构。1943年将农会、畜产会、产业组合联合会等合并为农业会,组织形态为市/街/庄、州/厅、全台三级制。

该时期,台湾农会主要服从和服务于日本“农业台湾、工业日本”的殖民掠夺政策,“扮演提供日本本土粮食及开拓日本农用物质市场的御用工具角色”,[3]成为日本人榨取台湾农村资源及控制农民的政治工具。[4]

2.光复后的改造整顿期(1945-1974年)

1946年,国民党当局将农业会划分为农会与合作社两个系统,前者专办农业推广及其他保障农民权益的事业,后者专办经济事业。1949年复又合并,形成现行省、县市、乡镇市三级农会组织。[5]由于合作社会员不完全是农民,导致合并后的农会中存在大量商人和地方士绅,他们大多掌握农会重要职务,使得农会“成为个人图谋私利与政治活动的中心”。[6]1950年合作社与农会二度合并,农会会员分正、副会员。正会员为农民身份,每户一人,具选举权与被选举权;非农民为副会员,不具有选举权。1953年再次改组,农会会员分为会员及赞助会员,前者有充分选举权及被选举权,后者无选举权,“确立农会应回归农民所有,避免介入选举,沦为政治工具”。[7]1954年农会初设信用部。至20世纪60年代,农会信用制度逐步完善,农会在地方上的重要性与影响力逐步扩大。

3.“农会法”实施期(1974年以来)

1974年台湾当局颁布施行“农会法”,推动农会企业化经营。同时废除农会股金制度,使其不再具有合作组织的特征,转为具有公益社团法人职业团体属性的农民组织。股金制度的废除,对农会产生了重大影响,“农会与农民自治团体的原意背道而驰,且主管机关不断以监督之名,慢慢渗透农会组织”[8],农会逐步成为乡村社会具有庞大资源的政治舞台,扮演了农村资源吸纳、供输及分配的重要任务。尤其是农会信用部的经营,累积巨大的资金及盈余,农会无形中成为地方金融的代名词,成为地方政治势力争夺权力的重心。

“农会法”及其施行细则历经多次修正、增删,大致于1988年完成规制。20世纪80年代,台湾政治社会运动风起云涌,学术上多称之为台湾走向“民主化”和“自由化”的转型时期。国民党为了维持在基层的政治优势,于1991年再次修改“农会法”,开始对农会采取拉拢互惠的行为,逐步放宽涉入政治的限制。[9]2000年民进党上台后,为削弱国民党在地方农会的势力,多次对农会进行改革。2002年财政部门进驻并接管29家农会信用部,限制农渔会信用部放款业务,造成农会的恐慌和不满,引发11月23日大游行,13.5万农渔民走上街头抗议,成为台湾历史上规模最大的农民运动,直接导致时任“财政部长”和“农委会主委”的下台。2007年再次修正“农会法”,规定农会总干事只要考级甲等即无任期限制,政党欲掌控的企图更加明显。此外,为解决台湾县市合并升级后辖下的农会组织调整合并问题,2013年4月成立“中华民国农会”,以台湾省农会为基础,纳入各“直辖市”农会及县市农会。目前,台湾农会共分三级,分别为乡(镇/市/区)农会、县/市农会及“直辖市”农会、全台性农会(详见下表7)[10]。

表7 台湾农会体制变革

|

时间 |

体制 |

备注 |

|

1908.12- |

一级制:州厅层级 |

农会与产业组合分立时期,1913年2月起产业组合为市街庄层级 |

|

1938.8- |

二级制:州厅-全岛 |

农业会与产业组合分立时期,1942年起产业组合为市街庄与全岛二级层级 |

|

1944.1- |

三级制:街庄-州厅-全岛 |

农会与产业组合合并时期 |

|

1945.10 |

三级制:乡镇市区-县市-省 |

|

|

1946.4 |

三级制:乡镇市区-县市-省 |

农会与合作社分立 |

|

1949.10- |

三级制:乡镇市区-县市-省 |

农会与合作社合并改组为农会 |

|

1954.2- |

三级制:乡镇市区-县市-省 |

农有、农治、农享 |

|

1974.6- |

三级制:乡镇市区-县市-省 |

去合作组织化 |

|

2013-今 |

三级制:乡镇市区-“直辖市”与县市-台湾 |

|

资料来源:作者整理

依据“农委会”数据显示,截至2021年,全台农会合计302家,办理信用业务的办事处或据点共823处,会员(含赞助会员)177.1817万人(具体数据见下表8)。

表8 台湾近十年农会组织资料表

|

年度 |

农会数 |

农会会员数(人) |

农会农事小组数(组) |

理事 |

|

2011 |

302 |

1956,886 |

4797 |

|

|

2012 |

302 |

1934,520 |

4833 |

|

|

2013 |

302 |

1939051 |

4817 |

|

|

2014 |

302 |

1909495 |

4815 |

|

|

2015 |

302 |

1893110 |

4823 |

2824 |

|

2016 |

302 |

1868029 |

4801 |

2828 |

|

2017 |

302 |

1841181 |

4866 |

2863 |

|

2018 |

302 |

1817641 |

4869 |

2856 |

|

2019 |

302 |

1792581 |

4794 |

2837 |

|

2020 |

302 |

1771817 |

4784 |

2824 |

资料来源:作者自制。

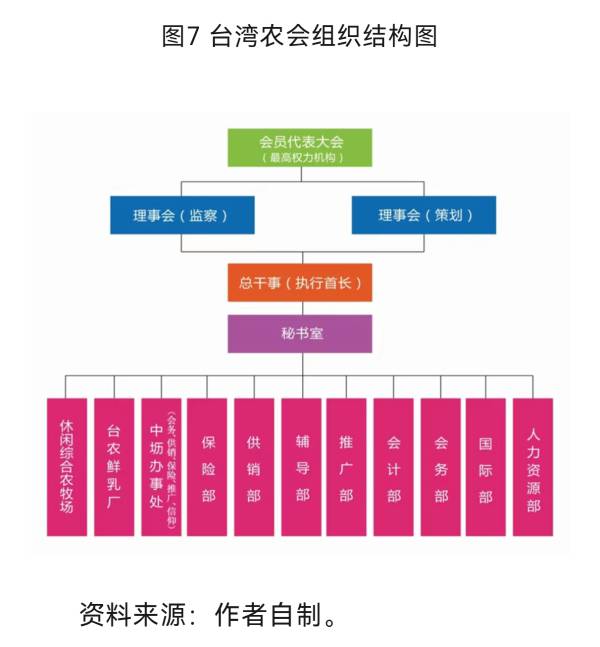

二、农会组织架构及运行机制

台湾农会具有严密的组织结构和管理模式。其中省农会为协调单位,在省农会之下分别为县市农会、乡镇农会和农事小组。各级农会间并无直接隶属关系,而是辅导、引导关系。各级农会的组织结构不尽相同。如乡镇农会设有总务、会计、供销、信用、农业推广及家畜保险6个部门。县市农会设总务、会计、供销、农业推广及家畜保险5个部门。省农会因具有协调功能,共有总务、会计、推广、督导、运销等10多个部门。此外,在三级农会中,只有基层的乡镇农会设有信用部门,负责办理存款及放款业务。农会信用部成为地方上唯一的金融机构,掌握了地方上的经济资源。农会信用部名义上是帮助农民解决资金问题,但一旦涉到选举,各方势力介入,很难不与地方派系或私人发生关联,甚至沦为地方派系的“金库”。

在运作机制上,台湾农会具有一套分工明确、“议行分立”[11]的内部运作流程,会员、会员代表大会、理监事会、总干事等共同组成农会的权力机构和办事机构,保证农会的正常运作。会员代表大会是农会的最高权力机构,其最重要的功能是每4年一次的理、监事改选。[12]农事小组组长的职责是召开小组会议、协助推行农会业务、反映小组会员意见及宣达政令。总干事为农会业务的实际执行者,主要职责是执行理事会决议且有聘雇、训练、考核员工的权力,如执行理事会的决议,向理事会负责;聘、雇及解聘、雇所属员工;训练、考核、奖惩所属员工等,“成为农会实际权力运行的核心”。[13]农会成员包括农会会员、选任人员及聘任人员3种。农会会员分为正会员及赞助会员,会员每户以一人为限;选任人员有农事小组长、农事副小组长、会员代表及理事9人、监事3人,皆由选举产生;聘任人员指的是执行业务的一般工作人员,总干事由理事会遴选聘任,其他职员由总干事从农会统一考试合格人员中聘任。

在农会内部运作结构中,会员按小组选举产生农事小组长、副组长及会员代表(每50人选1名),会员代表大会选举理监事,理事会再以记名投票方式聘任总干事,形成农会“间接民主”式的倒金字塔型权力网络结构(见下图7)。[14]

注释:

[1]蔡宏进:《台湾农业与农村生活的变迁》,台湾(台北):农训协会1997年版,第187页。

[2]丁文郁、胡忠一:《台湾农会史上册》,台湾(台北):农训协会2012年版,第14-16页。

[3]刘清榕:《台湾农会选举之研究》,台湾(南投):“省政研究发展考核委员会”1992年版,第1页。

[4]王承彬:《土地改革与农会改进》,台湾(台北):中国农民服务社1955年版,第21页。

[5]陈珏燕:《农会与政治-以台中县海线二乡镇农会为例》,台湾东海大学硕士论文,2010年,第27页。

[6]丁文郁、胡忠一:《台湾农会史上册》,台湾(台北):农训协会2012年版,第23-25页。

[7]庄姿铃:《农会制度与决策过程之研究-以中部地区四乡镇农会为例》,台湾东海大学硕士论文,2004年,第21页。

[8]丁文郁、胡忠一:《台湾农会史上册》,台湾(台北):农训协会2012年版,第28页。

[9]刘华宗:《台湾农会自主性角色之变迁》,载《通识教育与跨域研究》2012年2月第13期,第27-50页。

[10]“农会法”第6条:农会分为三级:乡(镇/市/区)农会、县/市农会及“直辖市”农会、全台农会。全台农会未设立前,县/市农会的上级农会为省农会。

[11]有学者认为,台湾农会实行“议行分立”原则,即议事机构为权力部门,主要有会员代表大会、理事会和监事会;执行机构即农会的管理和业务部门,总干事为行政主管,业务部门一般设有会务股、会计股、信用部、供销部、保险部、推广部等。参见于建嵘:《农会组织与建设新农村-基于台湾经验的政策建议》,载《中国农村观察》2006年第2期,第71-80页。

[12]江富贵:《农会总干事产生方式及理监事会员直选之研究:桃园县乡镇市为例》,台湾铭传大学硕士论文,2009年,第37页。

[13]郭玲萍:《农会选举制度改变对农会选举之影响-以宜兰县五结乡农会为例》,台湾佛光大学硕士论文,2014年,第7页。

[14]郭玲萍:《农会选举制度改变对农会选举之影响-以宜兰县五结乡农会为例》,台湾佛光大学硕士论文 2014年,第7页。